|

Pubblicata il 27/04/2004

Le nostre unicità

Cari Amici, reduci dalla

manifestazione di Grottammare del 17/18 aprile, possiamo finalmente

fornirvi i necessari aggiornamenti in relazione alle sperimentazioni

che eseguite intorno al caso della cella di Mizuno/Ohmori o Naudin

che a dir si voglia.

Innanzitutto bisogna precisare subito che la cella, nel prosieguo

delle sperimentazioni, ha subito una serie di trasformazioni che l’hanno

completamente mutata rispetto al progetto originario, offrendo delle

unicita’ molto peculiari che hanno permesso, tra l’altro,

di ottenere un quadro fenomenologico- teorico completamente nuovo.

Una prima fondamentale

differenza rispetto alla cella Mizuno/Ohmori, non abbiamo utilizzato

un anodo di acciaio inox per evitare la possibilità che impurità

di sorta potessero inquinare le misure ma abbiamo preferito utilizzarne

uno che fosse anch’esso di tungsteno, evitando di incappare

in sviste provocate dai depositi che l’acciaio poteva rilasciare

galvanicamente sul catodo. Di questo fatto avevamo gia’ fornito

sufficienti ragguagli poiche’ nel primo resoconto su questo

sito cominciammo l’esperienza utilizzando questo materiale quasi

da subito.

Per quanto riguarda la

soluzione alcalina adoperata, così come scelto dall’inizio,

e’ stata largamente utilizzata una soluzione di carbonato di

potassio molto puro e testandola a diverse concentrazioni. Prima di

scegliere definitivamente il carbonato di potassio come soluzione

ottimale, il nostro gruppo ha comunque effettuato esperimenti anche

con soluzioni a pH acido e sono stati sperimentati cationi diversi

come il magnesio, il litio e il sodio. Utilizzando questi differenti

cationi, il plasma prodotto nella cella ha presentato colorazioni

caratteristiche e comportamenti leggermente diversi a seconda del

tipo di catione utilizzato. Lo studio del comportamento del plasma

attraverso elettrolisi con altri cationi, ci ha permesso di capire

con maggior dettaglio i fenomeni in gioco e ci ha offerto l’opportunita’

di avvalorare meglio le nostre tesi che mostreremo in questo articolo.

|

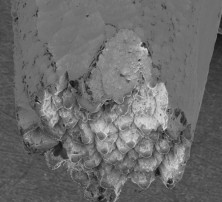

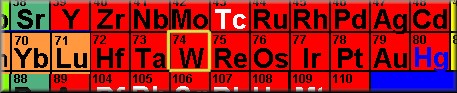

| Analisi al SEM con evidenza di

Osmio |

Riteniamo che la scelta

di adoperare un anodo di tungsteno al posto dell’acciaio sia

stata fondamentale. Grazie a tale soluzione non abbiamo misurato sul

catodo i depositi di ferro, cromo e carbonio indicati dagli scienziati

nipponici. Ma, di contro, come vedremo si sono verificate presenze

di renio, itterbio, osmio, tulio e anche oro.

Queste verifiche sono state effettuate tramite microscopio elettronico

a scansione, grazie alla gentile collaborazione di amici che, lavorando

presso universita’ locali, avevano la strumentazione adatta

a tale scopo.

Nel prosieguo delle prove

abbiamo configurato la zona intorno al plasma mediante una particolare

geometria catodica che ci ha consentito di ottenere zone con una densita’

di corrente molto elevata. Chiameremo questa zona “banda

di reazione”. In alcune prove, proprio su tale

zona, abbiamo stimato una densita’ di corrente oltre i 10 A/cm2.

Il fatto di riscaldare

inizialmente la soluzione elettrolitica è fondamentale poiche’

tale operazione offre le giuste condizioni di conducibilita’

elettrica, necessarie per un corretto innesco del plasma e soprattutto

per lo stabilirsi di un caratteristico transito ionico.

La teoria con le possibili

reazioni nucleari

Dopo notti insonni e discussioni

interminabili, finalmente, dopo l’ennesima birra consumata in

estenuanti brain storming ecco quale potrebbe essere il modello che

spiega il funzionamento della cella.

Tutto inizia grazie al

riscaldamento graduale della parte dell’elettrodo catodico immerso

in soluzione. Tale riscaldamento, inizialmente generato per effetto

Joule, diventa di entità notevole quando, nel caratteristico

istante critico, si innesca il plasma. Tale istante critico, che dipende

dalla temperatura della soluzione e dalla tensione applicata alla

cella, si verifica quando le bolle di idrogeno gassoso sono troppo

numerose e creano isolamento galvanico fra la soluzione e il catodo.

In quel momento gli ioni di potassio positivi che hanno avvinto tutta

la superficie catodica come uno schermo, innescano delle scariche

elettriche che decretano l’inizio dell’azione di plasma.

Il radiometro infatti, fornisce in questa fase indicazioni caratteristiche

di tale meccanismo. Successivamente il plasma circonda il catodo aumentandone

la temperatura della parte immersa. Mentre questo accade i protoni

provenienti dalla soluzione elettrolitica cominciano a scaricarsi

nella zona alta del plasma: la “banda di reazione”.

Diciamo subito che questo

meccanismo di generazione di plama porta il tungsteno, piu’

o meno velocemente, ad assumere una temperatura che raggiunge punte

di oltre 3000 gradi; il raggiungimento di tale temperatura è

comprovato dalle foto al microscopio che illustrano chiaramente le

zone di fusione del metallo. Ed è noto che il tungsteno fonde

a circa 3400°C.

|

| Punta catodo tungsteno in evidente

fusione |

Il tungsteno,

portato a tali temperature, risulta essere anche sede di una intensa

emissione di elettroni termoionici. Inoltre, la geometria catodica

peculiare che abbiamo introdotto costringe il flusso di ioni di idrogeno

(protoni), presenti nella soluzione, a concentrarsi in una particolare

area del catodo di tungsteno. Un altro importantissimo effetto è

generato dagli ioni di potassio della soluzione elettrolitica che,

circondando il catodo, creano l’armatura positiva di un condensatore

virtuale e un conseguente effetto catalizzante particolare per le

reazioni che fra poco enumereremo.

Dopo vari aggiustamenti

e verifiche, il gioco funziona più o meno così: grazie

allo stato coerente di plasma e all’enorme numero di elettroni

presenti in esso e grazie all’ “effetto condensatore”

dovuto al catione alcalino che non si deposita al catodo, capita che,

di tanto in tanto, qualche elettrone invece di unirsi ad un protone

per formare un atomo di idrogeno, vi ci vada a sbattere contro, generando

un neutrone secondo la reazione:

o identicamente

Il simbolo del neutrino

è stato posto in previsione di una ipotetica necessita’

di riequilibrare eventualmente l’energia ma, per ora, si tratta

di un’ipotesi. Potrebbe anche verificarsi un tipo di reazione

completamente diversa ma, per quanto riguarda i neutroni, essi vengono

prodotti certamente. Siamo molto consci di quello che stiamo affermando,

così come sappiamo che questa reazione, nell’ottica dell’attuale

paradigma, e’ una reazione nucleare molto improbabile, oppure

al massimo, ottenibile mediante una grande quantita’ di energia.

Tuttavia siamo abbastanza sicuri che, facendo lavorare il plasma in

determinate condizioni, nella zona da noi chiamata banda di reazione

vengono prodotti numerosi neutroni. Una volta generati capita che

qualcuno di essi penetri nel nucleo di un atomo di tungsteno accrescendone

il numero di massa:

Non sappiamo se a tale

processo partecipa piu’ facilmente, in modo particolare, uno

dei 5 isotopi naturali del tungsteno (e’ probabile), in ogni

caso il risultato che si ottiene introducendo neutroni nel nucleo

è che il numero di massa dell’elemento aumenta e con

esso aumenta anche l’instabilità dell’edificio

nucleare. Di conseguenza anche nel nostro caso, iterando il processo,

si ottiene un nucleo di tungsteno instabile. La stabilità del

nucleo viene ristabilita tramite il decadimento di un neutrone che

emette un elettrone beta, lasciando un protone nel nucleo. E quando

appare un nuovo protone nel nucleo possiamo certamente affermare che

l’atomo originario non è più tungsteno:

(la notazione  oppure oppure

e’ equivalente) e’ equivalente)

In questo modo, e per catture

neutroniche successive , è spiegabile la presenza di tutti

gli altri elementi e, contemporaneamente, la cella produce energia.

|

Analisi al

SEM con evidenze di Renio |

Intanto, per

giustificare la presenza dei nuclidi che precedono il tungsteno e

che sono presenti sull’elettrodo catodico, c’e’

la possibilita’ che si verifichi una particolare sequenza di

catture elettroniche. Qui di seguito viene mostrata una serie di reazioni

conosciute dalla fisica in cui, partendo dal tantalio (elemento che

precede di un posto il tungsteno) si arriva esattamente al tulio attraverso

l’itterbio, entrambi elementi trovati sul catodo:

E’ molto probabile

quindi ipotizzare che, nell’inferno costituito dalla tempesta

elettronica del plasma, alcuni nuclei di tungsteno possano trasformarsi

in tantalio per poi dar vita ai nuclei con numero atomico inferiore.

Il fatto che i giapponesi

non abbiano rinvenuto tutto questo è dovuto a una seconda peculiarità

della nostra cella ottenuta mediante l’inserimento di una “camera

di reazione”, da noi inizialmente realizzata per caso,

rivelatasi successivamente la carta vincente per ottenere abbondanza

di nuclidi. Il tutto è basato sul calcolo dell’inviluppo

di tale camera. Quindi c’è anche una configurazione geometrica

sostanziale nella configurazione della cella.

Conclusioni

Appena

sul nostro elettrodo catodico di tungsteno facciamo verificare le

condizioni opportune, riusciamo a sintetizzare nuclidi

normalmente non presenti su di esso. In parole piu’ semplici

operiamo una trasmutazione. Il tungsteno viene trasformato

in renio, oltre che in tulio, osmio, erbio, itterbio e persino oro.

Il renio è l’elemento che, nella tavola periodica, segue

il tungsteno, e così pure l’osmio e l’oro. Il tulio,

l’erbio e l’itterbio invece lo precedono. Le quantita’

in peso di questi metalli sono irrisorie e proprio nel caso dell’oro

equivalgono a meno di pochi milionesimi di grammo, tuttavia il significato

scientifico di questo risultato e’ notevole.

Per quanto riguarda l’energia

termica prodotta dalla cella, siamo attualmente in grado

di stimarla con maggior precisione rispetto a 5 mesi fa. Giungendo

alla conclusione che i guadagni termici sono molto notevoli. Nelle

oltre 70 prove fino ad ora effettuate abbiamo misurato

diverse volte, prendendo in considerazione solo il riscaldamento e

l’evaporazione dell’acqua, un rendimento del 120%.

Considerando che, solo la stima delle perdite calorimetriche supera

già di suo abbondantemente il 25% dell’ammontare totale

di calore fornito, e stabilito che l’energia in uscita prodotta

dai gas in espansione raggiunge certamente valori ad esso paragonabili,

possiamo dire certamente che la cella ha efficienze ancora più

elevate.

Una nostra ipotesi,

da verificare e comprovare, è che i nucleoni all’interno

del nucleo degli atomi si dispongano in strutture geometriche caratteristiche.

E potrebbe darsi che alcune di queste configurazioni hanno maggiore

attitudine, rispetto ad altre, di reagire ad eventi esterni modificando

gli assetti geometrici. Sono proprio tali aspetti geometrici

che favoriscono l’assorbimento dei neutroni e, successivamente,

trasmutano. Forse il nucleo del tungsteno e’ uno di questi nuclei

caratteristici.

Il nostro

gruppo di Caserta e’ intenzionato a proseguire nella sperimentazione

qualora ricevessimo aiuti economici per esplorare

altri materiali catodici caratteristici e soprattutto altre condizioni

di impianto che saremo molto contenti di suggerire.

A. Dattilo, D. Cirillo, V. Iorio

|